|

千古情义传奇(一) |

北宋绍圣元年(1094 年),苏轼因 “讥讪先朝” 罪名,被贬为宁远军节度副使,惠州安置 。这一年,他已五十九岁,一生宦海浮沉,却在此时遭遇了人生的重大变故。惠州,在当时被视为偏远的瘴疠之地,官员被贬至此,不仅意味着政治生涯的终结,更要面对恶劣的生活环境和未知的艰难。

苏东坡被贬惠州期间,只有小儿子苏过和侍妾王朝云陪伴,其他家属都在宜兴。长子苏迈因时常思念与牵挂远在他乡的父亲,常常闷闷不乐愁绪万千。这件事被苏州定慧院的和尚契顺知道了,就劝说苏迈,这有何难?“惠州不在天上,行即到耳。”。这样吧你写一封信,我把它送到惠州去,然后再讨一封你父亲的回信,你不就放心了。

于是,契顺和尚带着书信就向惠州出发了。契顺远涉千山万水,历经了坎坷与磨难。一路上,他遭遇了许多次危险。有一次,他在穿越一片山林时,突然遭遇了暴雨。雨水倾盆而下,瞬间将他浇成了落汤鸡。山路变得泥泞不堪,他滑倒了好几次,身上沾满了泥水。更糟糕的是,山林中突然起了瘴雾,雾气弥漫,让人呼吸困难。他感到头晕目眩,身体逐渐虚弱,但他凭借着顽强的意志,一步一步地走出了瘴雾区。

还有一次,他在经过一条河流时,河水突然暴涨。他被困在了河边,无法前行。他在河边焦急地等待了一天一夜,河水才慢慢退去。他顾不上休息,便又继续赶路。

就这样,契顺历经了两个多月的艰难跋涉,终于到达了惠州。他的脸上布满了风霜,皮肤变得黝黑粗糙,双脚也长满了厚厚的茧子。但当他看到惠州城的那一刻,他的眼中闪烁着喜悦的光芒,所有的疲惫和艰辛都瞬间烟消云散。他知道,自己的努力没有白费,他终于完成了这一艰巨的任务。

契顺历经千辛万苦,终于将书信送到了苏轼手中。苏轼看着眼前这个面容黝黑、双脚长满茧子的僧人,心中满是感激与敬佩。他迫不及待地拆开家书,熟悉的字迹映入眼帘,那是家人的关怀与牵挂,让他在这异乡的困境中感受到了久违的温暖。所谓“家书抵万金”亦当如此。

苏轼读完家书,眼眶微微湿润,他抬起头,看着契顺,眼中满是感激之情。他紧紧握住契顺的手,说道:“多谢你,不辞辛劳,为我送来家书。这份恩情,我苏轼铭记在心。”

契顺微微一笑,说道:“苏大人不必客气,这是我应该做的。” 他的笑容朴实而真诚,让人感受到他内心的善良与纯粹。说完了这句话契顺转身就要打道回程。

苏轼问契顺何所求?契顺却回答:“惟无所求,而后来惠州,若有所求,当走都下矣。”

这就是说我若有所求何不去首都东京求那些达官显贵,何必大老远的跑到你这儿来求你这个落魄之人呢?契顺的话就如同一股清泉,流淌在苏轼的心田。在这个物欲横流的世界里,契顺的无所求显得如此珍贵。他不远万里,历经艰难险阻,只为传递一封家书,却不求任何回报。这种高尚的品格,让苏轼对他肃然起敬。

苏轼实在过意不去,一定要为契顺做点什么。在苏轼再三地追问下,契顺才说:“昔蔡明远鄱阳一校耳,颜鲁公绝粮江淮之间,明远载米以周之。鲁公怜其意,遗以尺书,天下至今知有明远也。今契顺虽无米与公,然区区万里之勤,傥可以援明远例,得数字乎?” 原来,他希望得到苏轼的一幅书法作品,并非为了谋取私利,而是希望能像蔡明远一样,因这份情谊而被后人铭记。

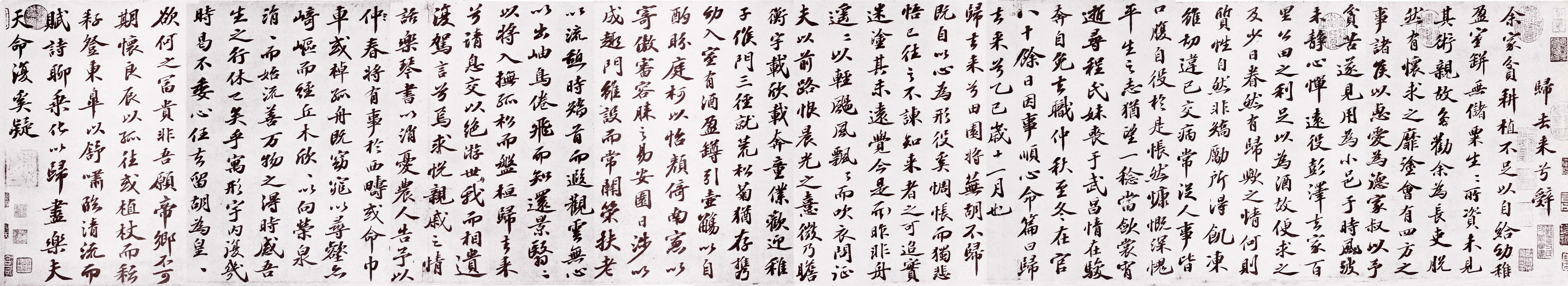

苏轼欣然答应,他深知,契顺所求的,是一份精神上的认可和传承。他挥毫泼墨,用工整的颜体书写了陶渊明的《归去来兮辞》相赠。

在书写的过程中,苏轼将自己对契顺的感激、对人生的感悟,都融入到了笔墨之中。他希望,这份书法作品,能够成为契顺的珍藏,也能让后人记住这段感人的故事。

这段动人的故事见载于苏轼所创作的一篇记叙性散文《书归去来辞赠契顺》。首先肯定,苏轼用他的神来之笔书写的散文《书归去来辞赠契顺》就是用来歌颂好人好事的。苏轼与契顺之间的这段故事,不仅仅是一次简单的书信传递和书法相赠,更是一种心灵的契合和精神的传承。苏轼在惠州的艰难岁月里,感受到了契顺的真诚与善良,这份温暖让他在困境中找到了力量。而契顺,也因为苏轼的书法作品,成为了历史长河中的一个闪光点。

再说契顺的义举带给我们的精神启迪,借用金圣叹批《水浒》的笔法品题之,此契顺可谓“上上人物”。首先,契顺重情重义一无所求,其次契顺不畏艰险,勇往直前。再者,契顺有极强的行动力,把千里之行当作区区小事。

有利于他人的事,该做的便做,不计较个人得失,这就是“古道热肠”,任何时候都值得人们的尊敬。

契顺就是一个为了一份承诺,不惜历经千辛万苦,只为传递一份温暖的人。他的行为,也让我们明白,真正的情义,是不计回报的付出,是在他人最需要的时候,毫不犹豫地伸出援手。

契顺的故事也提醒我们,一个小小的善举,可能会给他人带来巨大的改变,也能让我们的社会变得更加温暖。

苏轼与契顺之间的友情,也让我们看到了纯粹友情的美好。他们之间没有利益的纠葛,没有世俗的算计,只是纯粹的欣赏和信任。在现代社会,这样纯粹的友情越来越少,我们往往在友情中掺杂了太多的功利因素。苏轼与契顺的友情,让我们向往,也让我们明白,真正的友情,是建立在彼此的尊重和信任之上的,是经得起时间考验的。

这个故事,就像一面镜子,映照出我们现代社会中缺失的美好品质。它让我们思考,在追求物质享受和个人利益的同时,我们是否也应该关注自己的内心世界,培养重情重义、古道热肠的品质。它也激励着我们,在生活中,要勇敢地去追求真挚的情感,去帮助他人,让我们的社会充满爱与温暖。

二〇二五年春节

附录:《书归去来辞赠契顺》原文:

余谪居惠州,子由在高安,各以一子自随,余分寓许昌、宜兴,岭海隔绝。诸子不闻余耗,忧愁无聊。苏州定慧院学佛者卓契顺谓迈曰:“子何忧之甚,惠州不在天上,行即到耳,当为子将书问之。”

绍圣三年,三月二日,契顺涉江度岭,徒行露宿,僵仆瘴雾,黧面茧足以至惠州,得书径还。余问其所求,答曰:“契顺惟无所求而后来惠州;若有所求,当走都下矣。”苦问不已,乃曰:“昔蔡明远鄱阳一校耳,颜鲁公绝粮江淮之间,明远载米以周之。鲁公怜其意,遗以尺书,天下至今知有明远也。今契顺虽无米与公,然区区万里之勤,傥可以援明远例,得数字乎?”余欣然许之。独愧名节之重,字画之好,不逮鲁公,故为书渊明《归去来辞》以遗之,庶几契顺托此文以不朽也。

|

|

|

|

|

回复 |

|

|

|

|